「全班就你兒子做錯了」,6+2=8被判錯,老師解釋後家長繃不住了

1 / 9

家長們普遍自信地認為,輔導小學生功課是再簡單不過的事。

尤其是那些擁有高學歷的年輕父母,更覺得小學知識根本無法講下。

但現實卻給了他們一記響亮的耳光——那些原本簡單的小學題目,暗藏著各種讓人措手不及的陷阱和困難。

這不僅是對孩子的考驗,更是對家長思考方式的一次大檢閱。

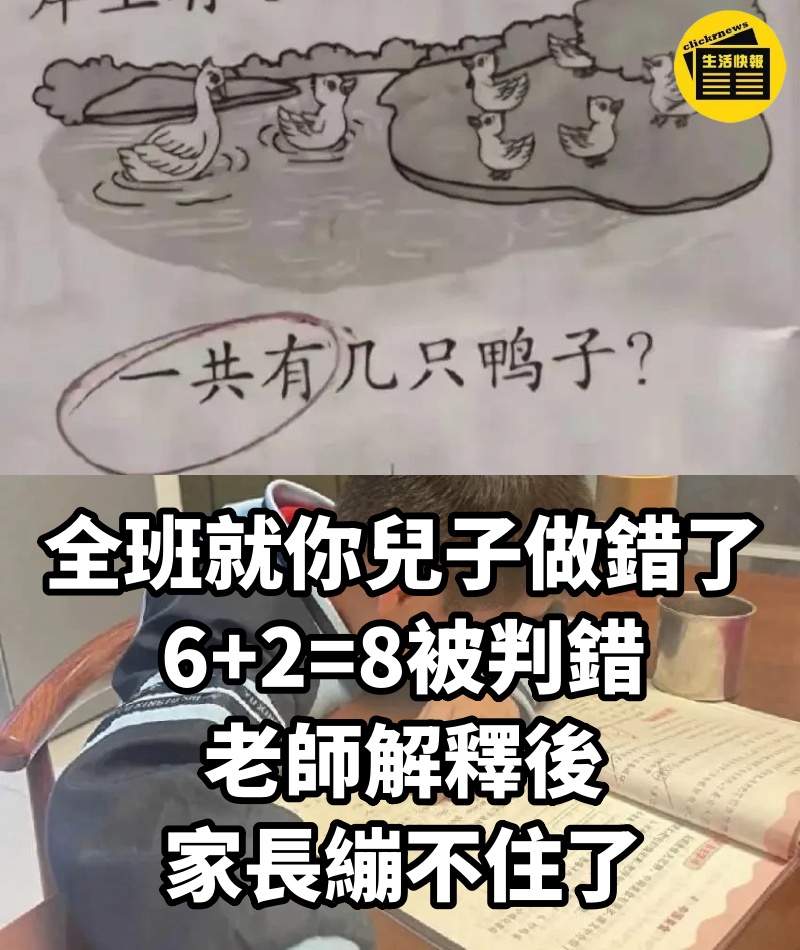

一位媽媽最近在社群媒體上分享了自己的尷尬經歷:她的兒子做了一個問題:岸上有6隻鴨子,裡面有兩隻鴨子,總共有幾隻鴨子?

孩子寫下「6+2=8」,結果老師被打了一個大紅叉。

2 / 9

「全班就你兒子做錯了」,6+2=8被判錯,老師解釋後家長繃不住了

在被告知「全班就自己做錯了」之後,這位媽媽不服氣,直接去找老師理論。

老師耐心地解釋,圖片上水中確實有兩隻動物,但仔細一看,只有一隻是鴨子的話,另一隻鵝而已。

所以正確答案應該是「6+1=7」。

聽完繃瞬間就不住了,回家便數落兒子:「讓你玩手機,連鴨子和鵝都分不清了!」

這樣的尷尬遭遇不只是一個例子,另一位家長也遇到了類似的問題:爺爺上4樓花了12分鐘,那爺爺上8樓要花多少分鐘?

孩子寫了24分鐘,連小孩爸爸也認為這個是正確的答案。

3 / 9

結果老師卻解釋說,從一樓到四樓是爬3層樓梯,到八樓則需要爬7層樓梯。

以每層4分鐘計算,正確答案應該是28分鐘。

這令家長哭不得,自然到自己也落入了出題人提出的設計模板。

這樣被出題人戲耍的次數多了,不少家長就忍不住開始質疑:這些腦筋急轉彎式培養的題目到底是在鍛鍊孩子的思考能力,還是在內心設置障礙?

學校是在教授知識,還是在「找茬」技能?

4 / 9

教育的本質是培養孩子的全面能力,包括邏輯思考、觀察力、創造力等多個面向。

從這個角度看,適當設置一些需要仔細審題、綜合分析的問題,確實有助於鍛鍊孩子的思維敏捷性和觀察細緻性。

但問題在於,如何把握好難度和形式,既能達到鍛鍊思維的目的,又不至於挫傷孩子的學習積極性?

有家長反映,當孩子反覆遇到這類題目並屢屢「中招」時,很容易產生挫折感,甚至對學習失去了興趣,這顯然與教育的初衷背道而馳。